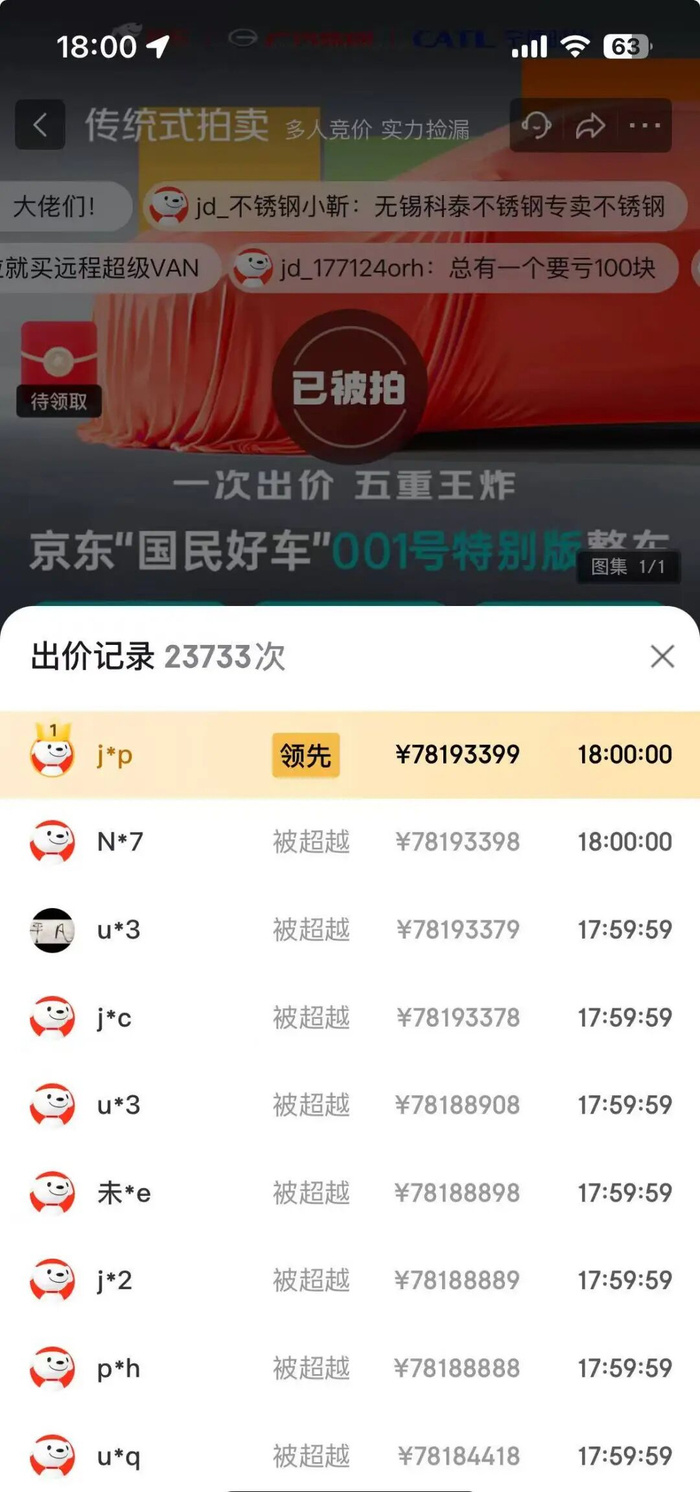

10月22日的京东拍卖页面,像被按了“热度开关”——那辆贴着“京东001号”标的的“国民好车”,从1元起拍的瞬间,就被27万人的目光“焊”在了屏幕上。3秒破10万、16分钟冲过1000万、最终以超7819万元落槌,23733次出价记录里,藏着所有人的好奇:这到底是一场“流量游戏”,还是京东汽车的“宣言书”?

拍卖规则其实很“接地气”:100元保证金、价高者得,30分钟无跟价就提前结束。但真正让这场拍卖“出圈”的,是它的“反差感”——一边是“国民好车”的亲民标签,一边是破7000万的成交价;一边是1元起拍的“低门槛”,一边是2万多次出价的“高热度”。

评论区里的讨论立刻分成了“三派”:重庆的老司机拍着大腿说“这价能买三辆保时捷718”,质疑是“炒流量”;上海的宝妈盯着“国民好车”的字样,问“以后真能卖10万以内?”;连我那做汽车维修的表弟都翻出车辆参数:“高强度钢占70%,麋鹿测试75km/h,这工艺比某些合资车还硬。”

很少有人注意到,这场拍卖的“伏笔”早在10月就埋好了——15号和长安签战略合作,要搞全渠道卖车+智慧物流车;紧接着和宁德时代绑定,要在京东养车开“巧克力换电”的直销店;20号悄悄更新车辆数据,把“笼式车身”“一体式双门环”这些技术细节摆到台面上。甚至连招聘网站上,京东汽车的高薪岗位都挂了一堆:年薪百万的电池技术岗、研发总监岗,明摆着“要把汽车的上下游都攥在手里”。

我翻了翻京东汽车的公开资料,发现它的逻辑很“京东”:从卖车(渠道)到做车(制造),从换电(服务)到技术(研发),它要搭的是“从用户到产业链”的闭环——就像当年它把3C数码做到“全网第一”那样,这次要在汽车圈里,复制“渠道+技术”的玩法。

有人说这场拍卖是“花钱买吆喝”,但我倒觉得,这是京东向行业递的“投名状”:它想告诉所有人——我不是来“蹭汽车流量”的,我是来“做汽车生态”的。那些质疑“拍价虚高”的人,可能没看懂:京东要的不是这7819万,是27万围观者里的“潜在用户”,是行业里“京东能做车”的认知,是把“国民好车”的标签,焊进消费者的脑子里。

就像我当年做电视台编导时,总说“新闻的价值不在事件本身,在背后的逻辑”——京东001号车的这场拍卖,本质上是一场“认知战”:它用1元起拍的“钩子”,把所有人的目光拉过来,再用“硬工艺”“大合作”“高薪资”的组合拳,告诉市场:“我京东做汽车,是玩真的。”

结尾处,我刷到京东汽车的官微更新了一条动态:“001号车的拍卖,只是开始。”底下的评论里,有人留了句:“等这辆‘国民好车’量产的那天,我要去4S店摸一摸。”或许对京东来说,这场7819万的拍卖,不过是它汽车征程的“开场鼓”——接下来的戏,才真的要“唱得热闹”。