上周社区献血车开进小区,我蹲在旁边填表格,隔壁单元的王哥举着刚拿到的献血证凑过来:“兄弟,我上次献了400ml,跟电视里车祸失血400ml的人比,咋我啥事没有,人家要送ICU?”

这问题问得巧——同样是“丢了400ml血”,差别根本不在“量”上,在“怎么丢的”“丢在哪儿”“能不能止住”。今天就跟大家掰扯掰扯这背后的门道。

第一笔账:有准备的“彩排”,和没预警的“突袭”献血不是说抽就抽的。我当过记者,跟过献血车——前一周要清淡饮食、睡够觉;当天得测血压、查血红蛋白,连最近有没有感冒都要问。就跟要登台表演先彩排似的,身体早进入“战备状态”:献血时交感神经兴奋,肝脾里的储备血“顶”上来,骨髓也开始偷偷造血。

可意外失血呢?比如上周医院接的那个刀伤病人,凌晨在夜市跟人起争执,肚子挨了一刀——前一秒还在撸串,后一秒就捂着肚子躺地上,身体根本没反应时间。血压“唰”地掉到80/50,心脏跟敲鼓似的狂跳,要是没及时送医,分分钟休克。

一个是“提前热身的运动员”,一个是“突然被推上赛场的普通人”,身体反应能一样吗?

第二笔账:浅表的“小水管”,和深部的“暗河”献血扎的是肘窝的浅表静脉,就跟家里水管漏了个小缝——针头直径才2mm,拔针后按5分钟,血小板立刻“焊”住针眼,想多流一滴都难。

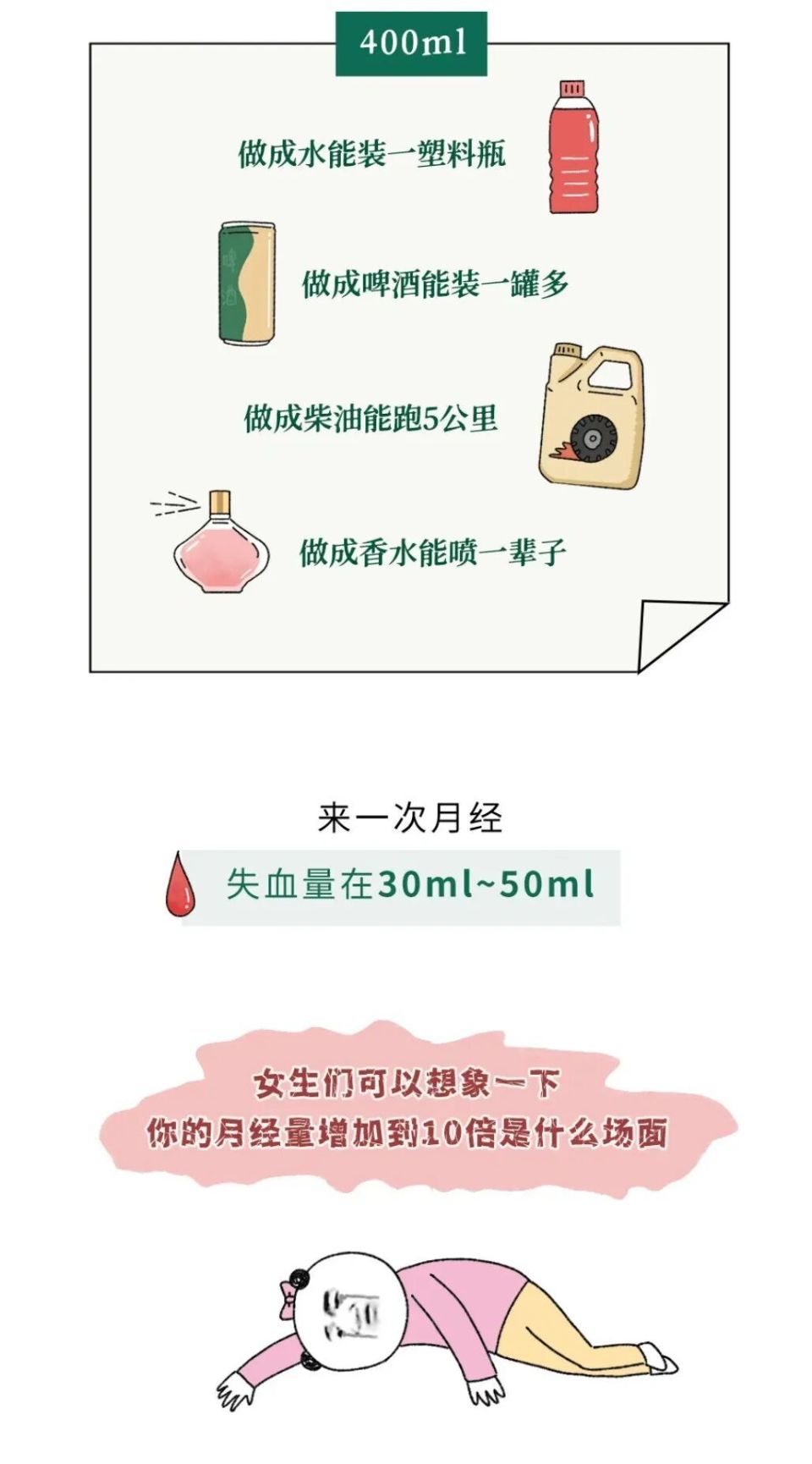

可意外失血的“漏点”,往往藏在看不见的地方。比如肝破裂、脾出血,血全渗进腹腔、肌肉间隙里——上次见个车祸病人,裤子上就红了巴掌大一块,结果手术时抽出来800ml腹腔积血。医生得开腹找“漏点”,跟拆似的,稍不注意就戳破更大的血管。

一个是“明明白白的小伤口”,一个是“藏在肚子里的暗河”,止血难度差着十万八千里。

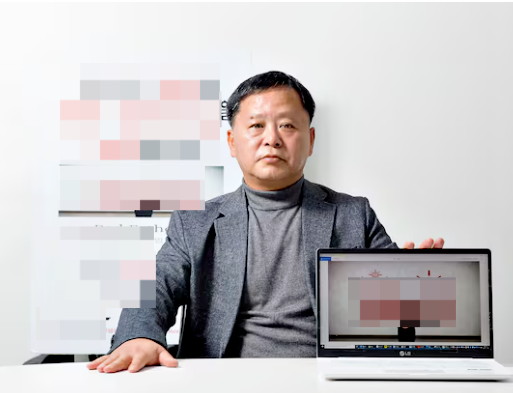

第三笔账:精准的“刻度”,和看不见的“冰山”献血的血袋有精准刻度,400ml就是400ml,秤都盯着,多一滴都不让流。可意外失血的“量”,根本没法信肉眼——去年做过个临床调查,非医务人员估算的失血量,往往只有实际的一半。比如有人说“地上一小滩血”,其实外流的只是“冰山一角”,内出血可能翻两倍。

我同事之前遇过个产后大出血的产妇,家属说“就流了400ml”,结果进手术室测血红蛋白,直接掉到60g/L(正常女性是115-150)——这哪是400ml?分明是1200ml!

第四笔账:一次性“关阀”,和持续性“决堤”献血最安心的是“说停就停”:电子秤一报警,护士拔针、贴创可贴,流程结束,身体立刻启动“止血-代偿-再生”三部曲。

可意外失血呢?要是没止住,血会一直流——血压越低,血管越收缩,组织缺血导致乳酸堆积,凝血功能跟着崩溃,最后变成“越流越多”的恶性循环。我见过最险的案例:一个工地坠落的工人,大腿动脉破了,没及时止血,10分钟就失了1500ml血,差点没救回来。

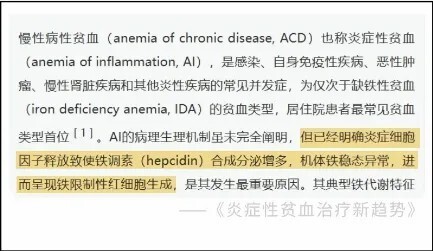

更关键的:回血速度,差的不是一点半点献完血,只要身体没毛病,造血干细胞跟打了鸡血似的——快的一两周,慢的一个月,血量就补回来了。可意外失血的人,麻烦才刚开始:比如宫外孕大出血、严重感染,炎症会抑制铁吸收,血红蛋白根本没法正常合成。我邻居阿姨去年车祸失血400ml,结果调理了半年,还是动不动就头晕——查血常规,缺铁性贫血,就是炎症闹的。

最后说点实在的:献完血该咋补?别信那些“喝鸡汤补身体”的说法——鸡汤里全是脂肪,蛋白质没多少,反而增加代谢负担。不如吃点实在的:

- 优质蛋白:鸡蛋、瘦肉、猪肝,比如早上煮两个鸡蛋,晚上炒盘青椒猪肝,比喝三碗鸡汤有用;

- 补铁:鸭血、蛏子、花蛤这些“血红素铁”,吸收率比菠菜高多了,配个橙子(含维生素C),铁吸收翻倍;

- 休息:24小时内别跑步、健身,别熬夜——我上次献完血去赶稿,熬了个通宵,结果第二天头晕得差点摔了。

其实说到底,献血是“主动、可控、有准备的失血”,而意外失血是“被动、混乱、没退路的危机”。同样是400ml血,背后的逻辑差着十万八千里。

下次再有人问“为啥献血没事,失血要命”,你就告诉他:“就像你提前带伞出门,和突然被暴雨淋成落汤鸡——同样是淋雨,能一样吗?”

下次再有人问“为啥献血没事,失血要命”,你就告诉他:“就像你提前带伞出门,和突然被暴雨淋成落汤鸡——同样是淋雨,能一样吗?”

最后提醒一句:献血是好事,但一定要去正规献血点;要是遇到意外失血,第一时间打120,别自己乱处理。