河南鹤壁三家村的傍晚总飘着热乎气儿。7点不到,村口助餐点的大铁锅就“咕嘟咕嘟”熬着丸子烩菜,排队的老人攥着保温桶,见着穿红围裙的张桂芳,都笑着喊:“小芳,今天的面汤熬稠点?”蒸汽裹着饭香往巷子里钻,有人冲镜头比耶,有人举着刚出锅的馒头跟邻居唠“昨天的蛋糕甜”——这幕“乡村烟火剧”,是97年村支书张桂芳给留守村写的“流量答卷”。

5年前的三家村,连风都带着“冷”。户籍1400人,常住的只剩400个老人和妇女,村委会账上还欠着百万外债。刚从天津农学院毕业的张桂芳本来在经营民宿,接到组织部电话时,她咬着牙打包行李:“24岁,就当是闯闯农村的‘关’。”可真扎进村里,她才懂“难”字的重量:想搞点动静,兜里没钱;跟老人讲“要搞旅游”,人家翻着白眼说“小娃懂啥种地”;下班躲在宿舍哭,枕头湿了半片,第二天还要笑着给来闹事的村民递茶水。

转折点是2021年春天的那面“彩绘墙”。她凑着村两委的家底,请画师在主干道墙上画农耕图、老房子、童年玩的跳皮筋——没想到 local 媒体报道后,居然来了第一批游客。“那是三家村第一次‘被看见’,”张桂芳回忆,“有个老太太拉着我手说,‘俺们村也能上电视?’”那年夏天暴雨,她刷到公益募捐链接,抱着试一试的心态对接,居然筹到400万物资——不但救了本村,还分给邻村的受灾户。村民终于对她变了态度:“这女娃,真能扛事。”

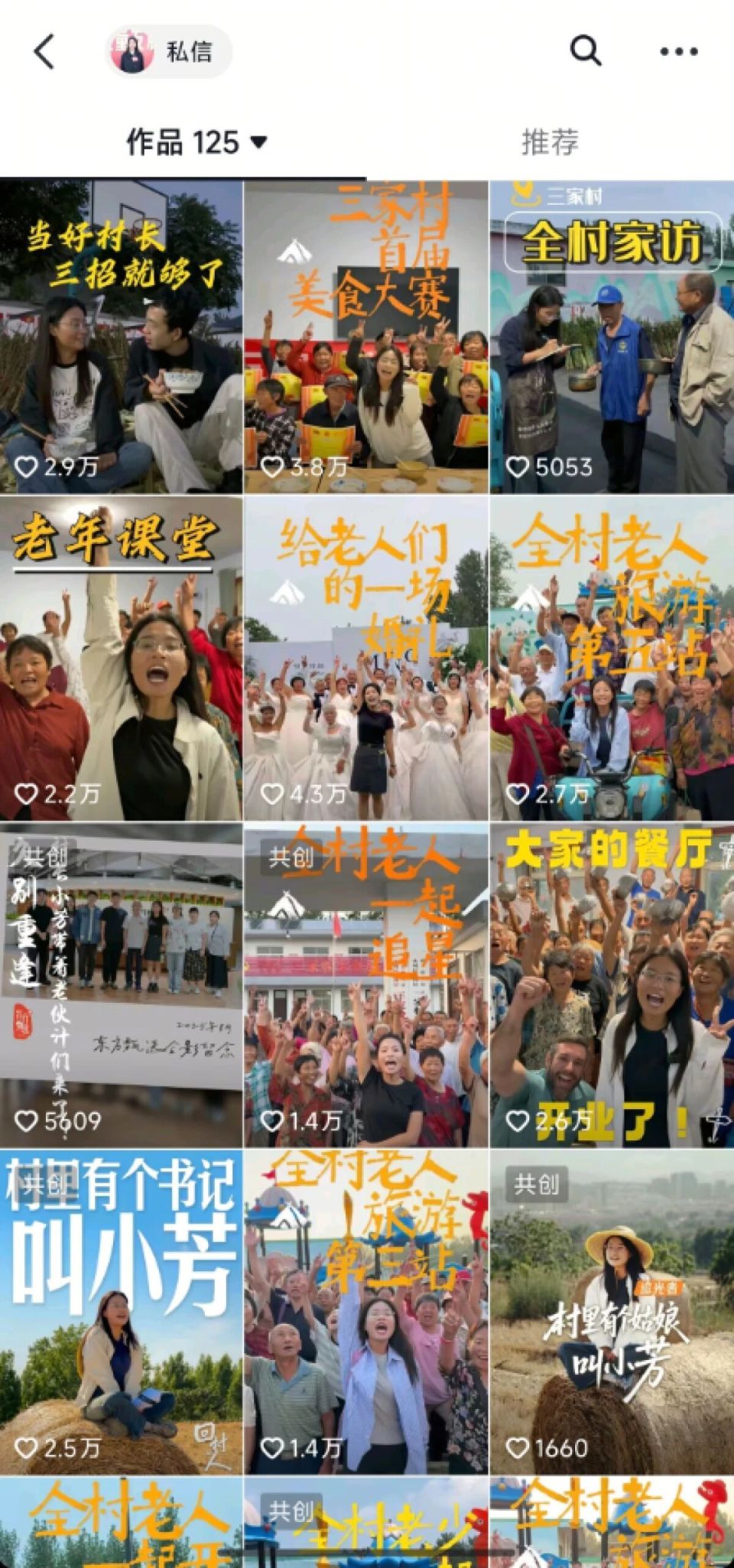

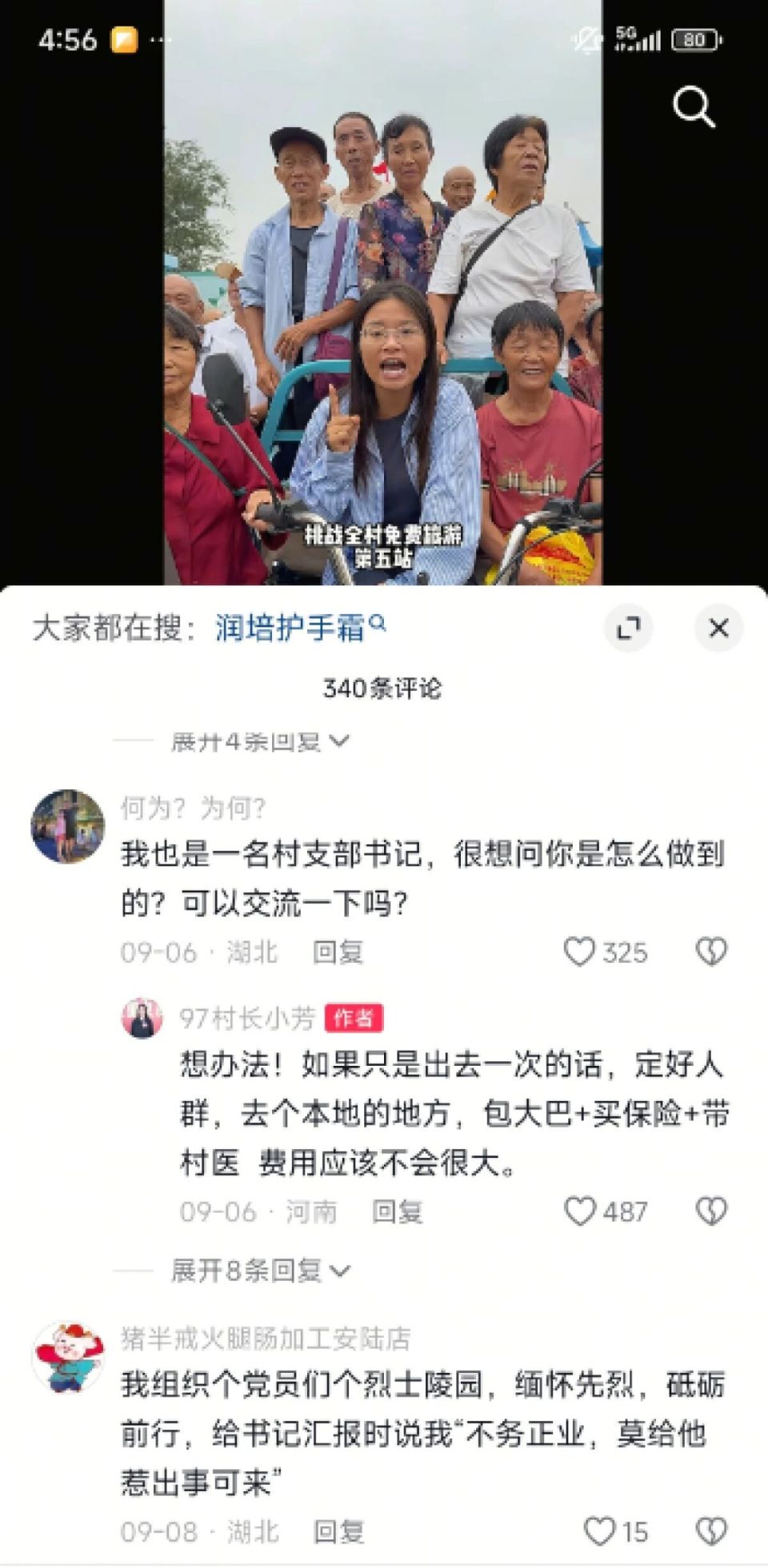

真正让三家村“火出圈”的,是2023年那条“吐槽视频”。她坐在田埂上,穿件洗得发白的T恤,笑着说:“回村前朋友说村支书工资高,结果我接手个‘负债百万的家’,昨天跟会计对账,手都在抖。”语气直爽又带点委屈,背景里的玉米地晃着叶子,这条视频播放量飙到9000万。“97村长小芳”的抖音号火了,她开始拍“凌晨5点给老人做蛋糕”“全村老人开party”“带爷爷奶奶去北京看”——最火的是“给老人拍婚纱照”:60岁的胡阿姨攥着婚纱衣角害羞,70岁的大叔梳着分头说“这辈子头回穿西装”,照片洗出来,老人们翻来覆去看,嘴里念叨“以前想都不敢想”。

流量不是“虚的”,是真真切切落在村民身上的暖。徐州企业捐了农机,浙江老板来种蜜本南瓜,村民在家门口打工,一年赚30万;村委会的两台全自动按摩椅是企业送的,助餐点的火锅丸子是郑州爱心企业捐的;村口的坑塘修儿童游乐场建起来了,连村里的自来水管网都换了新的——“以前晚上出门得打手电,现在路灯亮得跟白天似的,”80岁的王大爷说,“上回我家外孙回来,说‘爷爷你村比我小区还亮’。”

可走红也有“扎心”的时候。有人在评论区骂“有钱才能干这些”,有人堵着村委会门问“你搞建设是不是吃回扣”,最崩溃的时候,张桂芳躲在办公室哭,直到王大爷摸出块水果糖:“小芳,吃口糖就不苦了。”糖衣亮晶晶的,她剥开塞进嘴里,甜得眼睛发酸——“那天我才明白,流量再大,不如老人递来的一颗糖暖;粉丝再多,不如村民说一句‘我们信你’实在。”

现在的三家村,连空气里都飘着“活泛”的味儿。老人们主动帮着做大锅饭,见着镜头就笑:“只管拍,俺们上镜好看着呢”;隔壁村的年轻支书来取经,第一句话就是“姐,你哭过吗?”;连张桂芳的抖音评论区,都有网友说“看完想回老家当村支书”。她没觉得自己多厉害,只是把乡村的“烟火气”拍给更多人看:“农村不是落后的代名词,是有人愿意用青春熬着,用真心守着,用流量捧着,把每一件小事做成暖事。”

傍晚的助餐点,胡阿姨端着碗丸子汤,跟旁边的老太太说:“昨天我家外孙看视频说,外婆你上电视了。”老太太笑着戳她的碗:“我家孙子还说要回来帮小芳拍视频呢。”蒸汽里的笑声飘得很远,比任何流量都动人——这就是97年村支书的“乡村答卷”:不是用流量赚多少钱,是让留守村的每一个人,都活成了被看见的光。

风从村头的老槐树下吹过来,带着饭香和笑声。张桂芳擦了擦手,接过老人递来的糖,对着镜头笑——她的身后,是亮着路灯的村道,是飘着饭香的助餐点,是正在拍婚纱照的老人们,是所有被流量照到的、暖到的、活过来的乡村烟火。这才是流量最该有的样子:不是炒作,不是博眼球,是让每一个被遗忘的角落,都能被看见,被温柔以待。