在菲律宾马尼拉的贫民窟里,17岁的玛丽娅抱着3岁的儿子蹲在路边,手里攥着一张皱巴巴的纸条——那是儿子的韩国父亲留下的“最后线索”。纸条上写着:“韩国、18岁、你信吗?”字迹歪歪扭扭,像极了那个男人离开时的轻佻模样。玛丽娅不知道这个“18岁”是真是假,她只知道,从儿子出生那天起,那个自称“韩国人”的男人就消失了,只留下这张像玩笑一样的字条,和一个需要她独自养活的孩子。

这样的故事,在菲律宾不是个例。据韩国公益组织“解决抚养费的人们”统计,目前约有5万名韩菲混血儿正面临“父亲失联”的困境——他们的韩国父亲在孩子出生后,要么拉黑生母、要么留下假信息逃跑,独留菲律宾妈妈们背着孩子打零工,甚至看着孩子因没钱治病去世。

一张挑衅字条,让他决定“替孩子要个说法”组织创始人具本昌第一次接触到这个群体,是在2023年的一个雨夜。他在马尼拉街头碰到一个抱着死孩子的菲律宾妈妈,对方坐在路边哭,怀里的女婴才1岁多,小脸因为发烧变得青白。“孩子爸爸呢?”具本昌问。妈妈抹着眼泪掏出一张字条:“他说用这个能找到他,可上面就写着‘韩国、18岁、你信吗?’”那天,具本昌跟着妈妈去了墓地,看着小小的墓碑上连父亲的名字都没有,突然觉得“必须做点什么”。

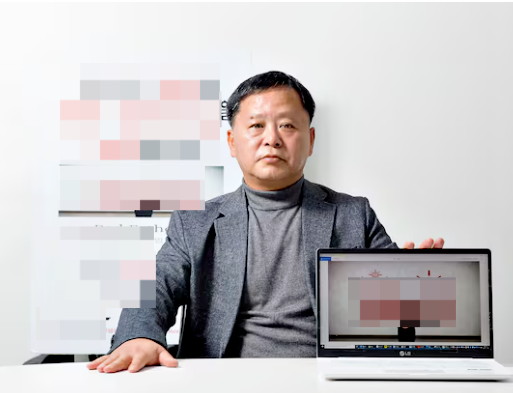

从那以后,具本昌的组织把目光转向了韩菲混血儿群体。上个月开始,他在社交媒体接连公开“坏爸爸”们的照片——不是随便挂,而是先调查、先警告:确认对方不是真没钱,先通知“再不给就公开”,甚至会查对方的经济状况。“我们不是要毁了谁,是要让孩子活下来。”具本昌说,没想到这一招真有用:有个7年前逃跑的韩国男人,看到照片后主动联系了生母,说“我愿意付抚养费”。

可争议也跟着来。有人骂具本昌“侵犯隐私”,有人说他“私设公堂”。其实,他早就经历过这些——2024年,他因为曝光韩国国内拖欠抚养费的父母,被判缓刑1年、罚款100万韩元。“我咨询过律师,诽谤与否要看是否真实。”具本昌说,他们公开的每一个“坏爸爸”,都经过了层层核实:听双方陈述、查经济状况、发警告短信,“我们没冤枉谁,只是把‘不负责’的事实摆出来”。

5万名孩子的困境,藏着一段“被忽视的历史”为什么会有这么多韩菲混血儿被抛弃?答案藏在20年前的“英语培训热”里。20世纪80年代末,韩国就业市场开始看重“海外英语经历”,而菲律宾的英语培训费用只有欧美的1/3,于是大批韩国人涌去菲律宾学英语。他们中的一些人与当地女性发生关系,有的是“”,有的是“短期交往”,可当女性怀孕后,很多人选择“消失”——有的留下假手机号,有的写张挑衅的字条,有的直接买张机票回韩国。

这些韩国男性大多30-40岁,有经济能力却不愿负责;而菲律宾女性往往才十几、二十岁,有的还在读书,根本没能力独自养孩子。时间久了,菲律宾的宿务、克拉克等地成了“韩裔混血儿聚居区”,可这些孩子没有父亲的国籍、没有经济支持,连最基本的教育都成问题。“有的孩子连‘爸爸’这个词都没说过。”当地一位社工说,她见过太多妈妈抱着孩子去教堂祈祷,“不是求钱,是求爸爸能出现一次”。

不是“曝光”的胜利,是“责任”的开始具本昌的行动有了些微小的进展:已有12名“坏爸爸”主动联系了生母,其中3人开始每月支付抚养费。可对于5万名孩子来说,这只是“冰山一角”。“我们需要的不是‘曝光’,是‘制度’。”具本昌说,他的组织一直在呼吁韩国立法,加强对非婚生子女抚养费的强制执行——比如冻结“坏爸爸”的银行账户、限制出境,甚至把“拒付抚养费”纳入征信。“只有法律硬起来,责任才不会软下去。”

玛丽娅现在还抱着那张纸条,儿子有时会指着纸条问:“这是爸爸写的吗?”她不知道怎么回答,只能说:“等你长大,爸爸会来找你的。”可她心里清楚,那个“18岁的韩国爸爸”可能永远不会来。但具本昌的行动让她看到了点希望:“至少有人在帮我们,至少孩子的‘爸爸’不再是一个‘秘密’。”

对于那些被抛弃的孩子来说,他们要的从来不是“曝光爸爸的照片”,而是一个“为什么”——为什么你要生下我,却又离开?为什么我连生病的钱都没有,你却能在韩国过着正常的生活?而对于那些“坏爸爸”来说,他们要明白的是:生育从来不是“一时的快乐”,而是“一辈子的责任”。那张写着“你信吗?”的字条,不该成为孩子童年的终点,而该成为所有父母的“警示钟”——当你决定要一个孩子,就该决定,永远不会让他“寻找爸爸”。